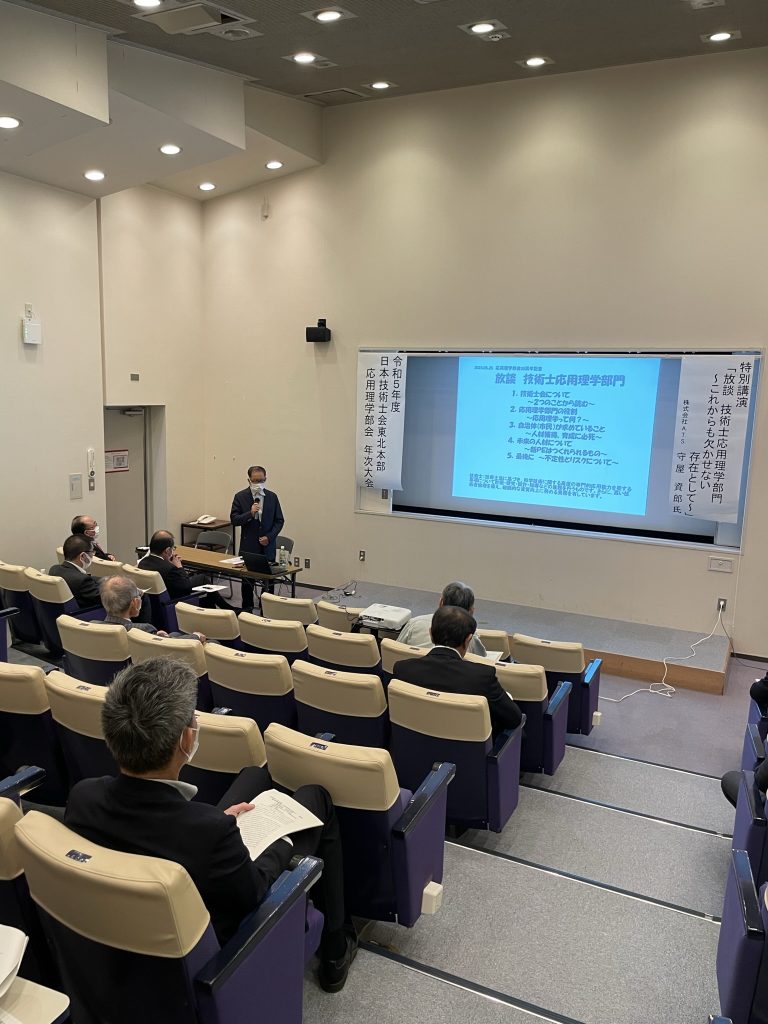

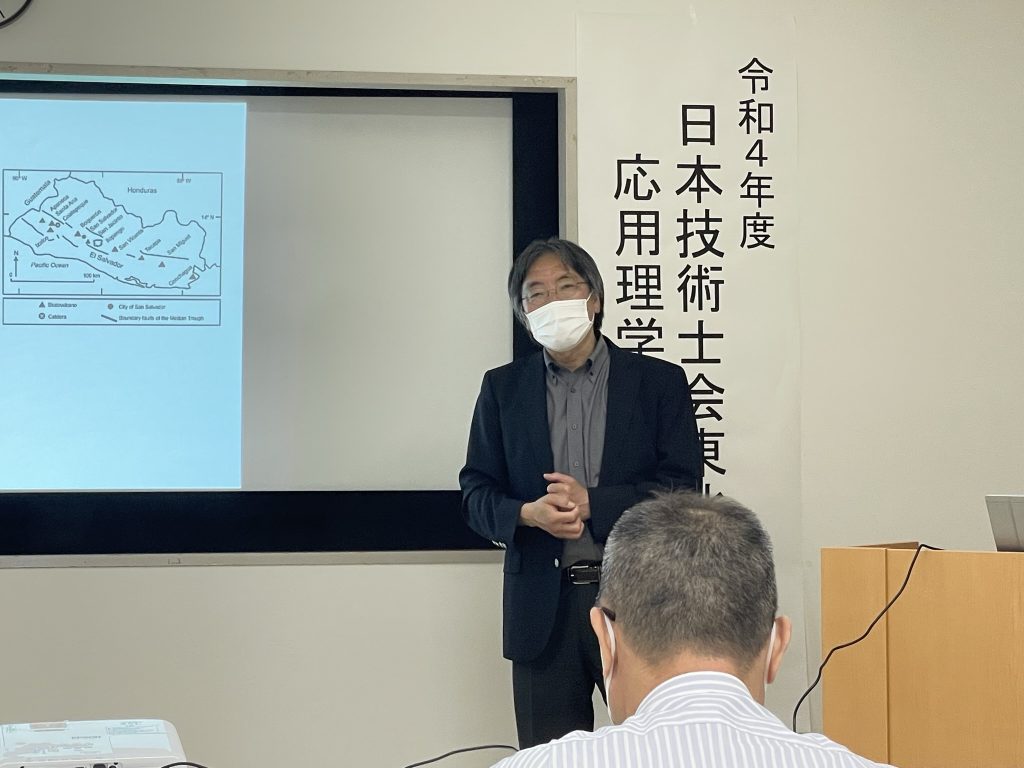

令和5年6月9日(金)の18:00より、日立システムズホール仙台(2階研修室2)において、令和5年度第1回技術サロンを開催いたしました。今回は,日本工営株式会社 細野貴裕 氏から「Nダム現場報告」,株式会社ダイヤコンサルタント 小林卓矢 氏から「ダムにおける地質調査事例」という演題でお話しいただきました。お二人とも今まさにダム調査で活躍されている中で,調査段階から施工段階に至る様々な課題に向き合い,解決するため新しい技術を取り入れて工夫されている様子を垣間見ることができました。参加者からも多数の質問,コメントが出されて,大変有意義な時間を過ごすことができました。今回の技術サロンには、講師を含め12名にご参加いただき、本当にありがとうございました。